编者按:习近平总书记在纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年大会上的重要讲话中特别提到,向为中国人民抗日战争胜利作出重大贡献的海内外中华儿女,致以崇高敬意!为了更好地挖掘、记录广东籍华人华侨为支援祖国抗战做出的牺牲,进一步传承和弘扬伟大抗战精神,南都N视频记者赴马来西亚、新加坡等地,广泛寻访华人华侨后代、查阅相关文献,即日起推出大型跨国采访策划——“四海粤声烽火情”。敬请关注!

几十年过去了,九旬老人郑社心还记得父亲说过的话:国家国家,没有国,哪有家?

他的父亲郑潮炯,原本是到东南亚打拼的普通广东人,在北婆罗洲的山打根贩卖小食艰难立足。中国全面抗战爆发后,远在南洋的郑潮炯虽身处底层,却不甘落后,义卖瓜子捐输助国。

1940年,郑潮炯将出生不久的小儿子郑社义送人,并将80元乳金捐给陈嘉庚领导的南侨总会。“鬻子救国”的牺牲精神震撼人心,立时轰动南洋侨界。

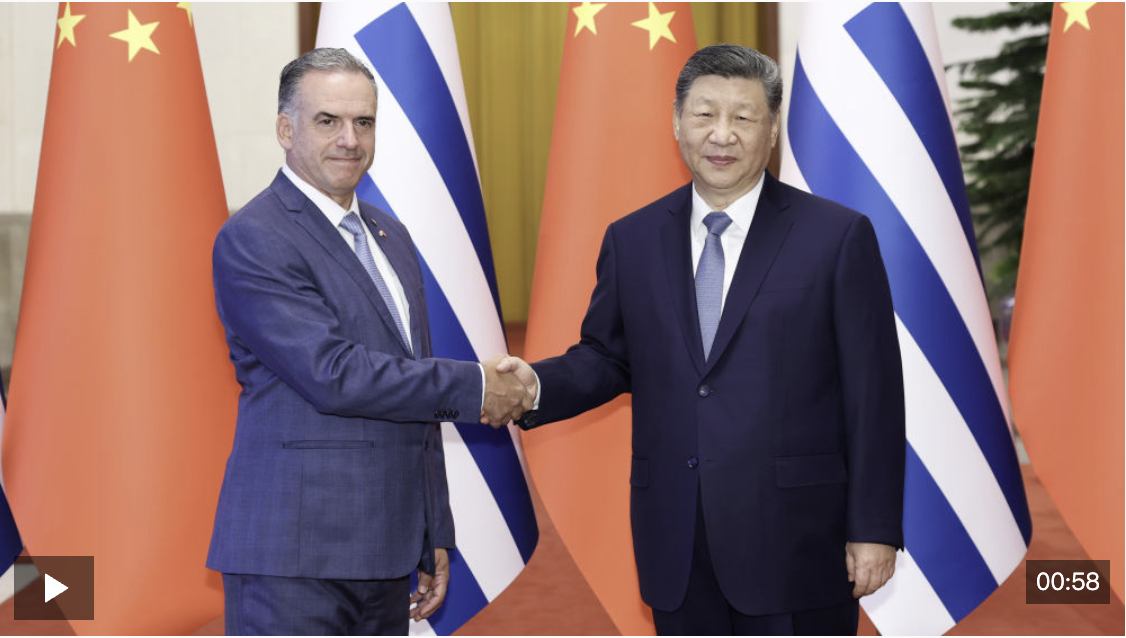

今年是中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年,南都N视频记者在新加坡专访了郑潮炯的次子郑社心。他提到,父母当年的抉择饱含痛苦,后来历经曲折终于寻到弟弟社义的下落。如今,“鬻子救国”三位当事人早已故去,任何追问不再有明确的答案,而这段家国记忆仍在诉说一段艰辛悲壮的广东华侨抗战史。

南都N视频记者在新加坡专访郑潮炯次子郑社心(左二)。

南洋小贩义卖瓜子救国

1984年2月,新加坡的华文报纸刊登了“普通小市民”郑潮炯病逝的消息。

这位享年八十岁的老人,被形容为“侠义之士”,是在人生旅途上“干过轰轰烈烈大事业的普通人”。报纸概而言之:抗战期间,他四处卖瓜子,甚至不惜卖儿子,在5年内筹到义款18万元,捐给祖国。

有人撰写挽联称其“眼过云烟福寿全,精神不死留青史”。多年来,郑潮炯的故事出现于新会地方志,被话剧演绎、被博物馆展览,触动千万人心。

今年8月下旬,新加坡。

报纸泛黄、照片已旧。郑潮炯次子郑社心从家中给南都记者拿出几个文件夹,里面有关于他父母的过往,也珍藏着家族的家国记忆。

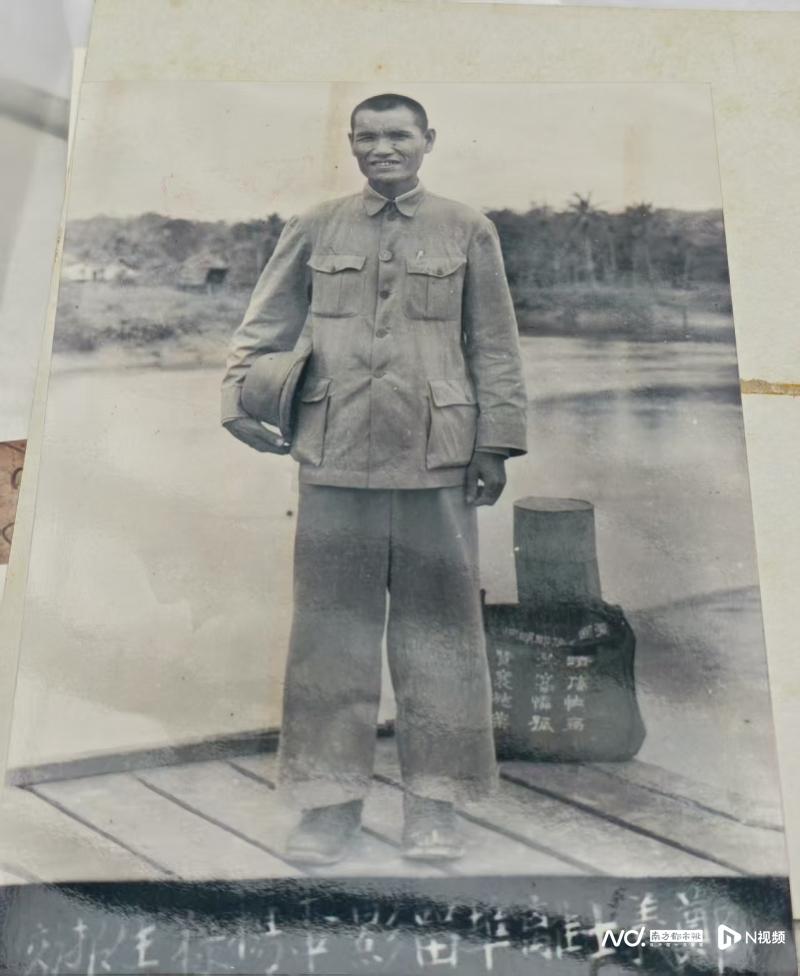

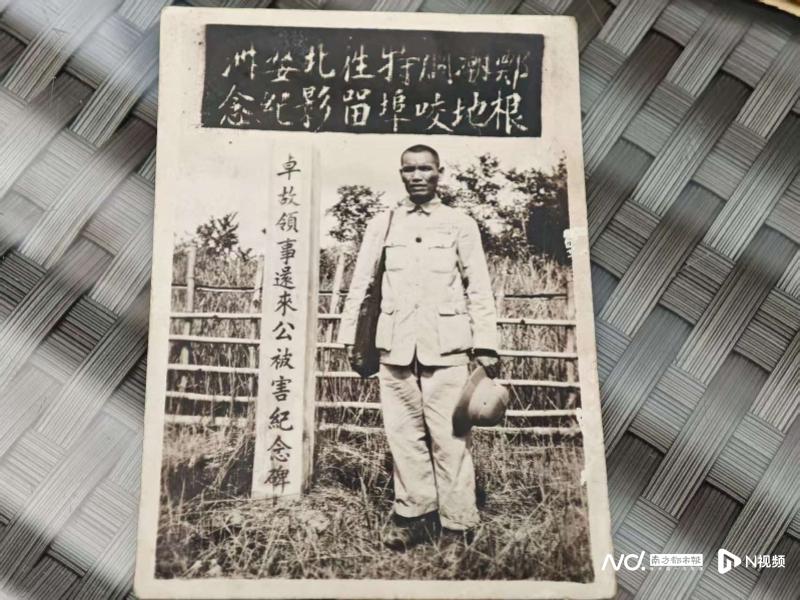

郑社心向南都N视频记者提供的郑潮炯照片。

其父郑潮炯是广东江门新会大泽镇许坑村人,出身贫苦,和许多同乡一样,当年下南洋以谋求生计。“我爷爷带着我爸爸,从香港到了山打根。山打根旧称‘小香港’,那边华人很多。”郑社心说。

1920年代起,郑潮炯在北婆罗洲(马来西亚沙巴旧称)山打根艰难揾食,先是去日杂店做工,后来感到薪水不够,当起小贩,在工厂门口卖水果面包等东西。之后,他回乡娶妻钟彩合,带往南洋生活。郑社心向南都记者表示,那时候父母日子过得清贫,没有攒下什么积蓄。

郑社心介绍称,父亲没有受过完整的教育,但他很早就在山打根加入了四邑(新会、台山、开平、恩平)公会,关心故土,也颇知“家国一体”的道理。

五邑大学侨乡文化与区域国别研究院教授刘进向南都记者表示,那一代华侨受传统影响,对中华民族的历史文化有强烈的自豪感。“他们到了东南亚谋生,却在文化上、心理上认同中国。”刘进说。

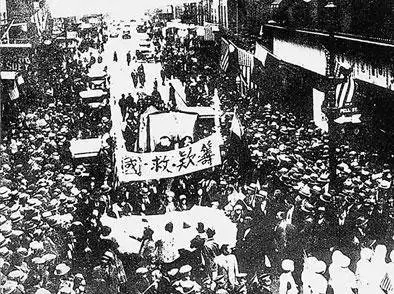

世界各地华侨掀起筹款救国热潮。图片来源:台山侨联

神州大地,风云变幻。1937年7月7日,日本开始全面侵华战争。1938年10月,南洋各属华侨筹赈祖国难民代表大会在新加坡(旧称新嘉坡、星嘉坡、星洲)召开,与会代表一致赞同成立南侨总会,作为南洋华侨抗日救亡的最高领导机关,推举陈嘉庚为主席。

“盖国家之大患一日不能除,则国民之天职一日不能卸;前方之炮火一日不得止,则后方之刍粟一日不得停。”大会宣言写道。

经济援助成为华侨抗日救亡运动的主要形式。捐款热潮中,“富商巨贾,既不吝金钱,小贩劳工,亦尽倾血汗”。据统计,华侨自1937年至1945年捐款共达13亿多元国币,其中南侨总会在抗战期间义捐国币约5亿元。

郑潮炯也利用自己的职业特点,义卖瓜子来为抗战筹款。

“朋友啊,我做善事啊,救济中国打日本啊,多少钱你放进去(箱子)。有钱给多一点,没有钱给少一点。”伴着这样的吆喝,郑潮炯背着装满瓜子的箱子,徒步走遍大街小巷。他做事一丝不苟,收人义款,凡是一元以上都发收据,每天把所得数目记得清清楚楚。

“至抗战胜利为止”

“我爸爸常常讲,国家国家,没有国,哪有家?”郑社心谈及时代背景和家国关联。

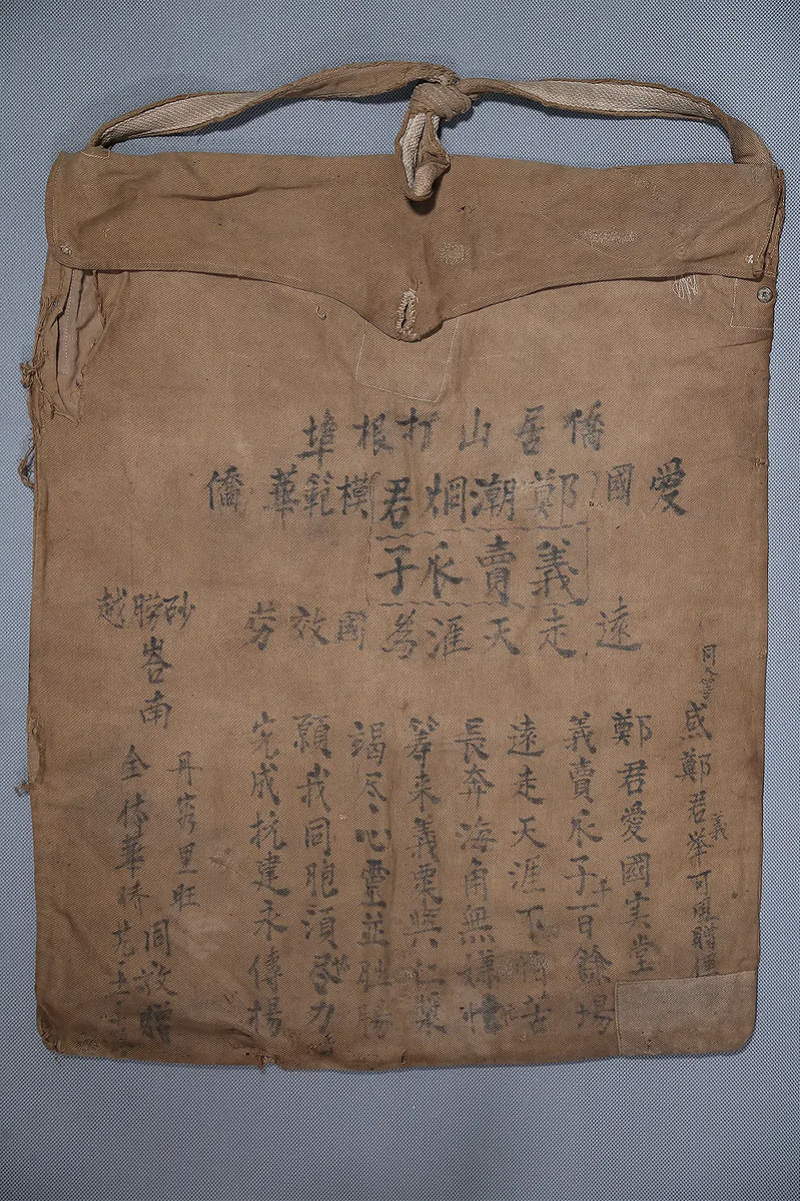

侨胞曾赠送郑潮炯一个布袋,赞其义举。图片来源:江门市博物馆

1939年,日军侵占新会,郑潮炯身在家乡的老父被杀害。国仇,又添家恨。

郑潮炯渴望筹得更多义款,不过现实的困难也摆在眼前。郑社心告诉南都记者,当时很多华人生活穷苦,面对捐款已有心无力。

郑潮炯的妻子钟彩合,怀上了第五个孩子。有一天,他同妻子讲,无论腹中胎儿是男是女,出生后打算送给别人,所得的钱当作捐款支援祖国抗日。

被改变命运的孩子名叫郑社义,生于1940年6月。郑社心回忆,为了让弟弟社义有个好归宿,父母将他送给山打根当地较为富有的广东肇庆籍华侨赵炳南,双方还在当年立了契约。

这是个残忍的决定。契约凭据上并未写明“卖子”的真实理由,只是提到儿女多、无法兼养。但其背面有“血书”“老者安之,少者怀之”的字样,昭示了此举的非比寻常。

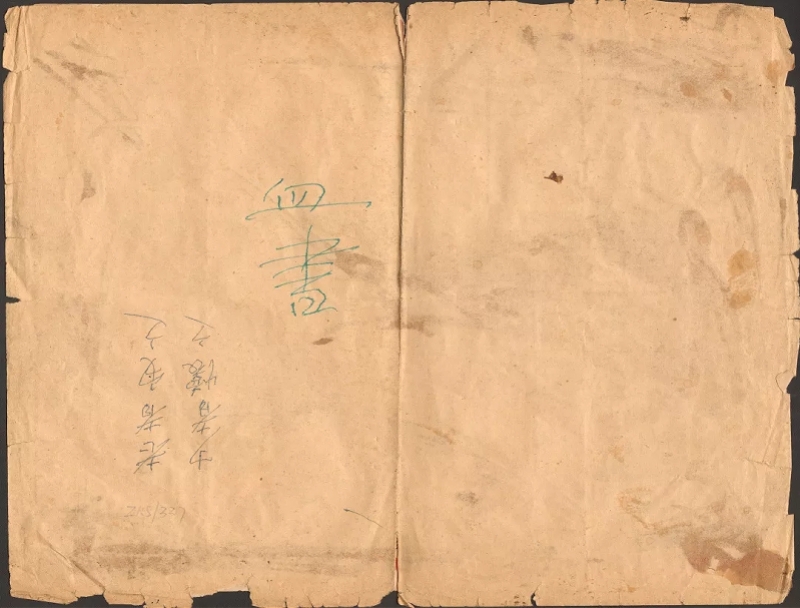

契约背面有“血书”字样。图片来源:江门市博物馆

钟彩合后来袒露心扉:“自己的骨肉,不心疼是假的!但是,我当时都知道,他(郑潮炯)完全是为了国家,我支持他这样做!”

十余年前,刘进在新加坡访问了钟彩合。他问钟彩合有没有抱怨过,对方回答说“没有”。“老太太也说‘没有国哪有家’,当时80元算很多了,捐给祖国买枪炮打日本仔。”刘进向南都记者回忆当时的情景。

“鬻子救国”很快轰动侨界,更多人受到影响,为国捐输。此后,南洋各处留下了他继续义卖瓜子的身影。

1940年,砂劳越的华侨团体得知其义举,立即召集职员协助其沿门义卖,还专门发布通告呼吁爱国侨胞同舟共济、慨解义囊。

1941年的《星洲日报》曾记录他某次在新加坡的义卖活动:“据郑君称,彼此次抵星,义卖成绩千余元,应归功于此间侨胞之慷慨解囊。但希望星洲侨胞能更加踊跃,使成绩驾于山打根等地之上。彼一俟此地义卖完毕,将按照行程,先赴柔佛,然后由中马而北马。深望各地人士,予以协助。”

古晋的华侨介绍他“立誓遍游南洋各埠,义卖助赈,至抗战胜利为止”。并称他“夫以一小贩竟抱如此之伟大牺牲精神,鬻子救国、千里义卖。卜式毁家不能专美于前,洵为我抗战史上,侨胞救国之一段佳话也”。

1941年9月,钟彩合携子女由山打根乘船至新加坡,与郑潮炯团聚。同年12月7日,日本偷袭珍珠港,太平洋战争爆发。1942年2月,新加坡沦陷。由于郑潮炯为抗战筹款的事迹此前经常见报,为逃避日军搜捕,他不得已东躲西藏。

据郑社心回忆,父亲一度躲在双林寺,“躲了一年多,之后平静了,他就跑回家,不敢出门”。母亲出去沿户卖食用油,后来又开个小店卖东西,勉强度日。

“最后日本投降那个时候,生意特别好,什么东西都卖完了。”至今,郑社心仍然记得80年前的场景。一开始,他也不懂是什么原因,直到有同乡告诉他们:“日本钱没有用啦!”

郑社心向南都N视频记者提供的父亲郑潮炯的照片,摄于抗战胜利后。

抗战结束后,中国政府对郑潮炯的义举进行了褒扬,嘉许其“忠爱祖国抵抗敌人,献力输财裨益抗战”。根据学者研究,江门五邑籍侨胞抗战时期捐献一马当先:全国华侨捐款中,江门五邑(新会、台山、开平、恩平、鹤山)籍侨胞捐了6.8亿元,占比一半以上。

热心公益的“普通”英雄

被卖的孩子郑社义,始终是郑潮炯夫妇内心的牵挂。

按照“卖子”契约,他改了名,叫赵毕屿。战后,郑潮炯向来往的水客打听情况,没有消息;他自己前往山打根寻找,也无结果。郑潮炯一家托人到处写信,寻找社义的下落。如此多年过去,希望似乎渺茫。

1965年初,郑潮炯收到一封信。信从北京而来,寄信者是全国侨联,告诉郑潮炯:赵毕屿现改名赵超屿,现年25岁,其养父赵炳南确在抗日战争时期侨居山打根,并在山打根去世。赵超屿即由养母带回原籍,已有二十年左右。

郑社心在新加坡家中给南都N视频记者找出母亲钟彩合(前排右四)、弟弟郑社义(前排右五)等家人的合影,这张照片拍摄于上世纪八十年代。

郑潮炯赶紧联系身在广东的弟弟,将信的内容写给他,让他去肇庆,找到郑社义。几年后,郑潮炯钟彩合夫妇终于在新会见到了郑社义。郑社心告诉南都记者,见面现场,母亲拉起社义的衣服,立刻就确认这是当年的小儿子,“他身上有个记号的”。

郑社义在乡下,生活条件不好,郑潮炯常常汇钱过去。但对于父母当年“卖子”的行为,郑社义很长时间都没有解开心结。

1984年,郑社义应邀去新加坡。郑社心回忆,那时候,爸爸已经去世了,他们兄弟姐妹聚在一起,社义问:“这么多兄弟姐妹不卖,为什么卖我?”大家都不敢讲话。郑社心向他解释:“当时的环境,是逼不得已才这样做的。”

郑社心能够体会父母当年的不易,也明白父母抉择的痛苦。父母曾经留下来一张纸,写着“千祈勿失”,里面记载着他们能够掌握的,有关郑社义的所有信息。

2007年,郑社义去世。2015年,钟彩合仙逝。抗战时期“鬻子救国”三位当事人均已故去,任何追问不再有明确的答案。

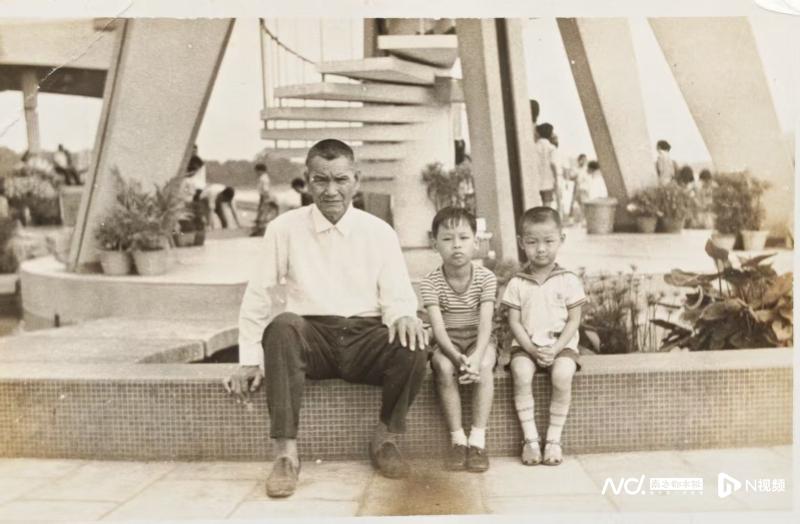

郑社心向南都N视频记者提供的晚年郑潮炯和家人合影。

忆及父亲的个性,郑社心说,他有自己的想法,认为合理的事就去做,只管做而不谈利益,“遇到中国水灾,他也去筹款”。南都记者留意到,战后,报纸上还时常刊登郑潮炯热心公益之举。他义卖瓜子资助学校,为贫者赠送药品,给医院捐款。

父亲的故事,郑社心也会和子孙讲起。郑社心告诉南都记者,早前小孙子会很好奇:“为什么这么多人要访问你?”了解那段历史后,他们知道了太爷爷的伟大。“我的孙辈都有回过广东新会,他们都明白的。”郑社心说。

郑社心在晚年一直致力于宣传父亲的抗战义举。他向江门市博物馆捐赠了“卖子救国”的契约等。此外,他将郑潮炯义卖瓜子所用挂袋、捐款收据等,捐给中国华侨历史博物馆收藏。

2017年4月,郑潮炯在广东新会的故居成为“爱国主义教育基地”,郑社心参加了揭牌仪式。2023年6月,他再次和家人回到新会郑潮炯故居,重温父亲的爱国事迹。

“有国才有家。”父亲的教诲,郑社心铭记于心,并将传递下去。

跨国采访策划《四海粤声烽火情》

总策划:戎明昌 刘江涛

执行策划:王佳

统筹:南都N视频记者 向雪妮

主笔:南都N视频记者 马辉

本期采写/拍摄:南都N视频记者 马辉 肖玥 张倩寒 发自新加坡

海报设计:林泳希 尹洁琳