时间:2025-10-09 23:59:06人气:24077来源: 荔枝新聞中心

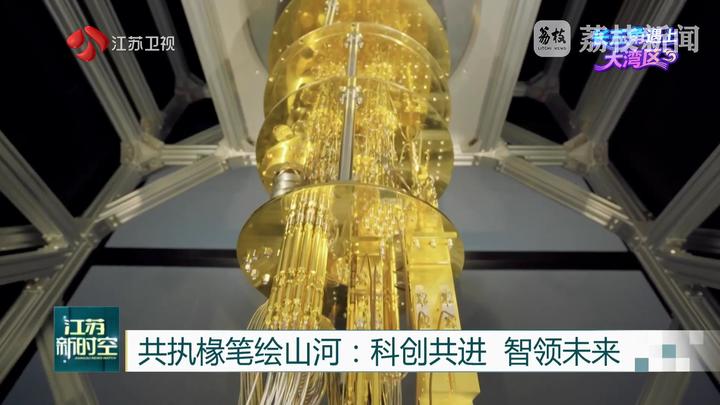

在中國高質量發展的浪潮中,長三角與大灣區不僅是經濟的「雙引擎」,更是科技創新的「雙高地」。從實驗室的原始突破,到生產線的閃電轉化,兩大區域正以創新為筆、以產業為墨,共同書寫中國式現代化的科創篇章。10月7日的《長三角遇上大灣區》,我們一起去見證兩大區域科創力量的交融與共振,感受中國前沿創新的磅礴動能。

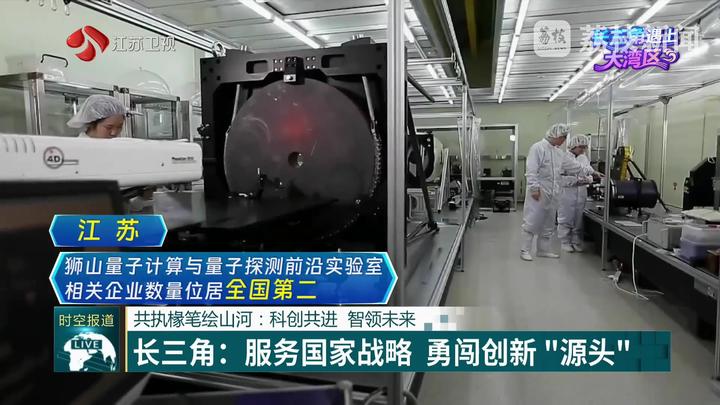

長三角:服務國家戰略 勇闖創新「源頭」

荔枝新聞中心記者文坤說:「量子科技,是國家明確大力發展的未來產業之一,已經逐漸成為大國綜合國力競爭的戰略制高點。我身後的這座現代化建築,正是位於蘇州的量子科技長三角產業創新中心。在這裏,科研人員正致力於攻克一項面向未來的尖端技術——100比特超導量子計算機的研製。」

量子科技長三角產業創新中心,是蘇州市、相城區、中國電子科技集團共建的新型研發機構,具備量子科技創新及研發領域不折不扣的「國家隊」實力,已為我國量子科技產業發展突破了一批關鍵核心技術。

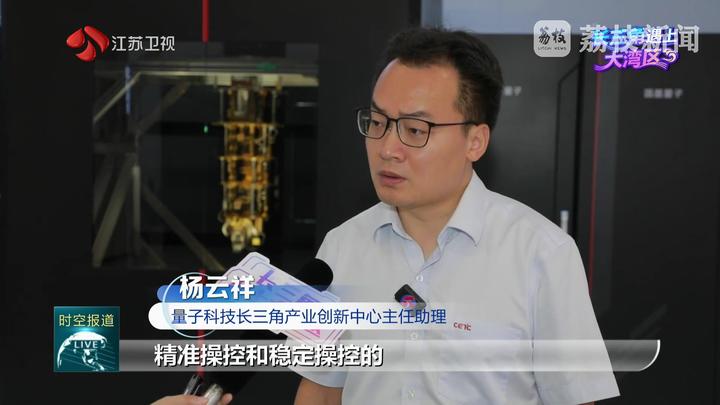

量子科技長三角產業創新中心主任助理楊雲祥說:「我們今年實現了100比特量子計算機的研製。極低溫是我們實現量子比特精準操控和穩定操控的一個非常關鍵的環境條件。我們目前在做極低溫環境測量的時候,一般用的都是國外的這種設備和參數。今年我們對於業界一個很重要的貢獻,就是我們實現了0.9mK級別的極低溫計量實驗平台的一個研製,這是一個非常重要的突破。」

如果把通用傳統計算機比作單車,量子計算機就好比飛機。面對同一個大數分解難題,經典計算機需15萬年才能破解,而算力強大的量子計算機只需要1秒鐘。為什麼量子計算有這麼強大的算力?我們可以通過走迷宮來解釋。

傳統計算機,它像一個一絲不苟的探險家,面對巨型迷宮,它一次只能嘗試一條路。一旦走錯,必須退回來,另尋答案。

而量子計算機不是派一個探險家,它能瞬間派出數萬億個「量子分身」,同時走通所有可能的道路,並瞬間找到唯一正確的答案。這種並行處理的能力,賦予了量子科技顛覆性的計算優勢,能極大加速藥物研發、新材料設計、人工智能培訓等領域進程,帶動工業、醫療水平整體飛躍,也因此成為了未來全球競爭的戰略力量。要實現如此強大的量子算力,離不開堅實的工程支撐和系統創新。

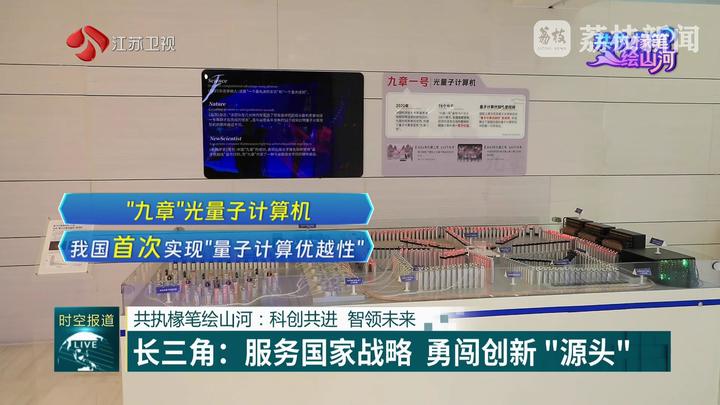

文坤說:「合肥作為我國量子科技發展的重要策源地,在量子科研實力和創新生態建設方面走在全國前列。中國科學技術大學在此取得了一系列從零起步、面向世界的重大原始突破:他們成功研製了我國首個實現『量子計算優越性』的『九章』光量子計算機,隨後又推出了『祖沖之三號』超導量子計算原型機,以千萬億倍優勢刷新世界紀錄,助力我國在量子科技領域實現了從跟跑、並跑到部分領跑的歷史飛躍。」

科大國盾量子技術股份有限公司副總裁周雷說:「在祖沖之二號實現量子優越性的時候,我們提供了量子操控系統。之後我們就不斷地去推動集成度,包括協同性方面進行了整合,在國內率先推出了面向千比特超導量子計算機這樣的操控系統。發揮我們長三角一體化的這樣的一個優勢,我們也在電網跟南瑞,包括我們在上海,也跟相關的企業進行合作,共同推動量子科技成果轉化。」

中國科學院院士、中國科學技術大學教授郭光燦說:「本來國內沒有量子技術,然後80年代我就開始做0到1的突破,整個態勢非常好。江蘇、上海、合肥都比較先進一點的,可以加強一些重大任務的合作,從實驗室的研究走到應用的研究。」

如今,上海正積極布局量子產業前沿,成立總規模100億元的未來產業基金,促進量子科技等創新成果轉化為新質生產力;作為中國量子科技的重要策源地,合肥集聚全國近1/3的量子科技企業,量子產業排名全球第二。江蘇由南京大學、東南大學、南京郵電大學等高校牽頭原始創新,獅山量子計算與量子探測前沿實驗室等一大批平台落地,相關企業數量位居全國第二。浙江則通過專項扶持與產業化平台,積極融入長三角量子創新網絡。在量子技術領域,長三角更已崛起為全球產業規模最大、技術水平最尖端、產業鏈條最完備的創新高地。

不止於量子科技,縱觀長三角,這片僅佔全國4%國土面積的區域,擁有全國1/4的「雙一流」高校、近三成高新技術企業,科創板上市企業佔比高達46.5%,每萬人研發人員數量為全國平均水平的兩倍。在這片創新的熱土上,一場圍繞國家戰略需求的原始創新突破浪潮,正以前所未有的協同之勢蓬勃展開。在上海,我國主導的「全腦介觀神經聯接圖譜」國際大科學計劃,匯聚全球智慧,向生命認知的深水區進發;在浙江,之江實驗室推出「之江天樞」開源AI平台,成為國產大模型發展的關鍵基座;在江蘇,紫金山實驗室發布全球首個廣域確定性網絡系統,為下一代互聯網築牢根基……

從實驗室的原始突破,到產業鏈的協同攻堅,長三角正以實實在在的探索,詮釋着何為「從0到1」,何為勇闖創新「源頭」。

大灣區:從實驗室到市場 構築轉化「通途」

荔枝新聞中心記者吳浩然說:「大家好!我是你們的大灣區探路者浩然。如果說長三角讓我們看到了『從0到1』的原始突破能力,那麼大灣區將展示給我們的是 『從1到100』的閃電轉化速度。這裏沒有圍牆相隔的實驗室與生產線,有的是無縫銜接的創新鏈條,而最能體現這種『轉化力』的地方,就是我現在所在的這片神奇的『機器人谷』。」

深圳「機器人谷」地處陽台山南部餘脈和塘朗山之間的天然走廊,沿着留仙大道,眾多機器人產業鏈上市企業以及細分領域龍頭企業、近10所高校在此集聚,上演着機器人產業的「群星璀璨」。而10月7日,我要帶大家去認識一位新晉世界「冠軍」。

優必選科技首席品牌官譚旻說:「這就是我們在7月份推出的全球首創的首款能夠給自己換電的機器人Walker S2。電量低於20%左右的時候,它就會尋找離它最近的一個充電樁,在三分鐘之內自己給自己換電,實現了永不停機的這麼一個新質生產力。」

吳浩然說:「這屬於是『天選打工人』,而且是極大地提升了它的工作效率。」

譚旻說:「沒錯。我們現在也是擁有全球最多的人形機器人專利的一個領導者。我們所在的南山智園是深圳的『機器人谷』的起源,整個園區實際上就是整個生態區,上下樓就是上下游。我們早上在樓上做設計圖,中午拿到樓下去打樣,晚上就可以把設計圖實現,所以24小時內我們就走完了,可能在國外需要花一個月、兩個月甚至更長的時間的這麼一個閉環。所以這實際上真正是我們中國製造在改革開放40多年的這麼一個積累,讓我們能夠充分地利用我們在整個全工業品類、全生態鏈的這麼一個產業鏈的優勢。」

吳浩然說:「我現在就來到了全球首家機器人6S店,這裏就像一個大型的『機器人秀場』,檢驗着哪些機器人最受市場歡迎。就在我說話的功夫,一杯由機器人特製的『長三角遇上大灣區』特調咖啡已經做好了。」

比利時遊客Raphael Han說:「我們第一次來深圳,是因為大家都說這裏是機器人行業的前沿陣地,看過後,確實印象深刻,如果價格合適的話,我很想買一台回去。」

這家機器人6S店於今年7月開放,相比傳統的4S店,它還多了兩個S,一個是定製,一個是租賃。短短兩個多月,就已收到了500萬元的國內訂單,以及來自英國、韓國、日本、沙特等海外訂單約100萬美元。在大灣區,機器人產業不僅擁有完善的產業鏈、細分的市場化對接,更藉助香港的國際化和基礎科研優勢、澳門的跨境合作和成果轉化平台,能夠第一時間「嫁接」各類前沿科技成果,賦能千行百業、走進千家萬戶。

澳門城市大學校長劉駿說:「人工智能、機器人,我們對康復、療養、對老人關懷方面已經有初步的成效。我們用橫琴作為我們澳門辦學的一個延伸,用橫琴特殊的政策跟澳門、跟內地連接在一起,不斷地尋求跟產業的落地的項目。」

如今,每3台國產工業機器人中,就有1台誕生於大灣區。大灣區正以前所未有的速度,將實驗室的創意轉化為全球市場的產品。今天,這裏匯聚了6萬家國家級高新技術企業,13所高校躋身"全球500強",坐擁9個國家重大科技基礎設施與50家國家重點實驗室。 今年9月發布的《2025年全球創新指數》顯示,深圳—香港—廣州創新集群首次超越東京—橫濱,躍居全球榜首。以完善的產業鏈為基座,以敏銳的市場為導向,大灣區,正在從1到100的跨越中,構築起一條貫通實驗室與市場的轉化「通途」。

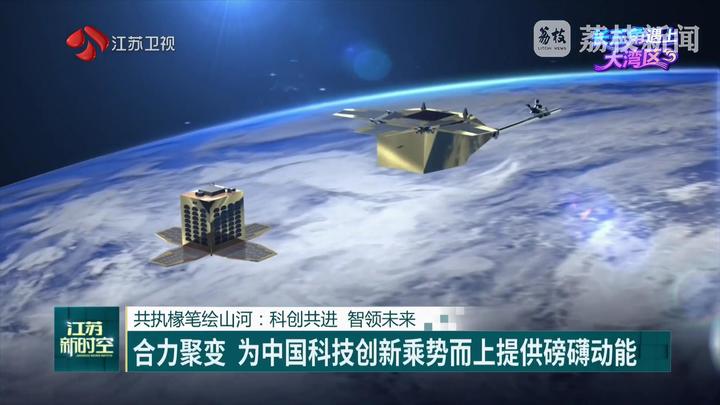

合力聚變 為中國科技乘勢而上提供磅礴動能

文坤說:「同為科技創新的『示範生』,長三角和大灣區各具強項。創新不分地域,合作沒有邊界。當長三角的原始創新實力與大灣區的先進製造能力在太空中交匯,會是一場什麼樣的『天作之合』?」

9月15日,天龍三號大型液體運載火箭在山東海陽完成一子級動力系統試車,刷新了國內商業航天液體火箭發動機的推力紀錄。這枚「出生」於江蘇張家港的火箭,來自天兵科技的智能製造基地——這裏是亞洲目前規模最大、產能最高的單體火箭總裝廠房,2025年後將逐步具備每年30發天龍三號的產能。而在火箭的背後,也有來自大灣區產業鏈的有力支撐。廣東等地的供應商,以其在精密製造領域的優勢,為降低商業航天成本提供了重要助力。

天兵科技火箭研發中心總經理劉興隆說:「我們整個供應商體系的話,除了在咱們長三角,在廣東佛山也有相應的一些管路這些採購,它在基礎的機械製造領域比較強,有利於大大地降低我們產品的成本。」

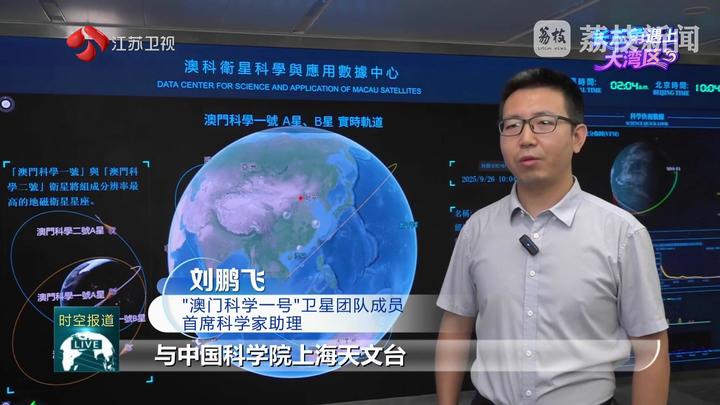

作為內地與澳門合作研製的首顆空間科學衛星,「澳門科學一號」衛星正翱翔於太空,以全球最高精度測量地球磁場,而其背後,亦有來自長三角的科研力量鼎力支持。

「澳門科學一號」衛星團隊成員、首席科學家助理劉鵬飛說:「 與中國科學院上海天文台,在衛星載荷和科學研究中有一定的合作。與中國科學院紫金山天文台、上海天文台、南京信息工程大學等單位也有在地磁科學領域的研究的合作。澳門科學二號衛星我們計劃是2028年發射,我們將一如既往與長三角地區的高校和科研院所保持緊密的合作。」

香港理工大學副校長趙汝恒說:「我們在國際宇航聯合會裏面拿到的一個3G+的一個獎項,我們跟上海的中國商飛,共建了聯合研究院。我們現在正在準備去籌建航空航天高等研究院,以後也會把我們這些研究參與在國家的載荷的實驗裏面。」

當合作的舞台從地球拓展至蒼穹星空,長三角與大灣區的科創合作,已展現出全方位、系統化的新格局。2025年,兩大區域共同簽署《科創聯動服務倡議》,推動創新資源共享與成果跨區域轉化。從無錫布局「孵化在大灣區、轉化在太湖灣」的融合實踐,到橫琴以「澳平台+長三角技術」攜手開拓葡語市場;從國家超算中心以強大算力支撐灣區科研,到滬港兩地技術合同金額累計突破323億元,年均增長60%——在這一系列平台共建、鏈條共協與金融互通的實踐中,兩大戰略區域實現合力聚變,推動資源與優勢深度融合,也為中國乃至全球的科技創新乘勢而上,注入持續動能。

賽迪研究院科技與標準研究所副所長王凡說:「長三角和大灣區其實在創新鏈的不同環節具有各自的優勢,長三角創新資源非常豐富,基礎研究的高端人才、科研設施等方面領跑全國。大灣區則依託高度的市場化的創新生態,迅速實現了科技創新成果,從實驗室走向市場。長三角和大灣區各自的優勢是可以形成互補的效應的。長三角的一些科研院所可以在大灣區設立一些成果轉化的機構,讓他們的這種原創性、引領性創新成果迅速地走向市場,而大灣區的一些頭部企業同樣可以在長三角建立一些研發飛地,將自己的用戶需求和市場需求轉化成重大科技項目的選題,為長三角提供創新策源。同時長三角和大灣區也可以在人才方面進行合作,促進科學家、工程師和企業家一同研發,一同創新的這種良好的格局。」

(來源:荔枝新聞中心)

相關推薦新聞鏈接:

新年到肇庆,“鲜”声夺人!

(23290)人喜欢2026-02-03

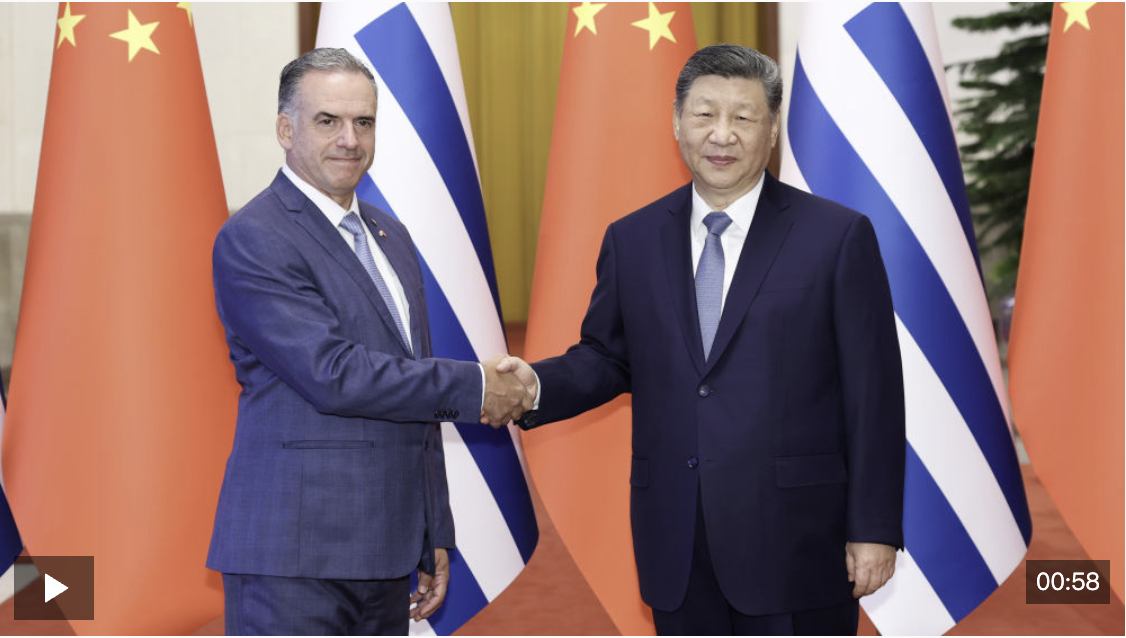

独家视频丨习近平同乌拉圭总统奥尔西举行会谈

(23278)人喜欢2026-02-03

独家视频丨习近平同乌拉圭总统会谈:持续深化全面战略伙伴关系 加强全球南方团结协作

(23285)人喜欢2026-02-03

独家视频丨习近平同乌拉圭总统会谈:你是中国人民的好朋友 也是今年首位访华的拉美国家元首

(23282)人喜欢2026-02-03

陈杰:江门在新的高质量发展浪潮中主动担当奋力一搏

(23298)人喜欢2026-02-03

全球瞩目!APEC首会广州,招商动能全开

(23271)人喜欢2026-02-02

《全民阅读促进条例》今天正式实施,“粤读”新气象上线!

(23260)人喜欢2026-02-02

广东这个千年古县,韩愈来了都说好

(13335)人喜欢2026-02-02